为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,充分发挥共青团在高校思政工作的主力军作用,赋能“大思政课”铸魂育人,推动高校思政课内涵式发展,引导美院青年学生走出校园,走进社会大课堂。

2025年寒假期间,美术学院800余名同学积极响应共青团号召参与社会实践活动,本专栏将集中展示同学们在各类社会实践中的青春风采,激励更多青年学子在实践中受教育、长才干、作贡献,成长为既有扎实专业素养又具正确价值观的新时代青年。

本期专题聚焦华大青年寻访基层良师风范,学院共计215名同学采访教学一线的老师,其中,2023级美术学(公费师范)专业的张滢滢和2022级视觉传达专业的夏慧琳同学分别拜访了自己的外公和曾经的任课老师。

张滢滢采访外公

张滢滢的外公张老师作为一名坚守几十年的乡村教师,如今已有八十岁高龄。他的故事,是一段跨越时代的坚守与奉献。

张老师出生于1945年,成长于新中国成立之初的艰苦岁月,经历了战争的阴影、自然灾害的磨难,以及改革开放带来的希望与机遇。他的教育生涯始于乡村小学的简陋讲台,却始终怀揣着为国家培养人才的初心。面对重重困难,他始终想着:“孩子们需要我,我就不能放弃。”

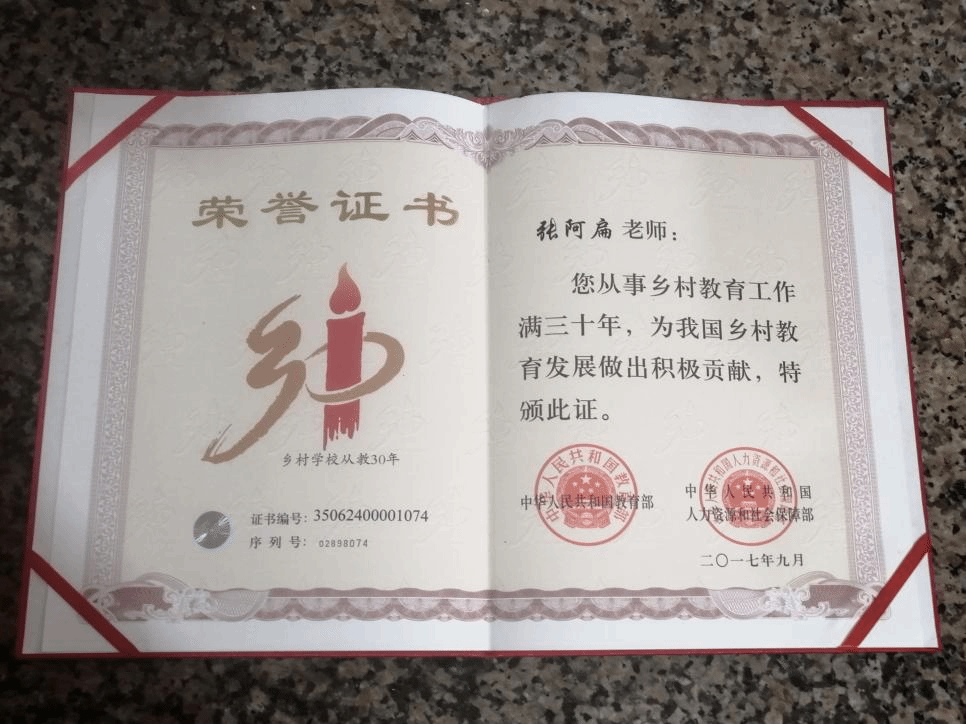

他用30余年的时光,诠释了教育的真正意义——不仅是传授知识,更是点亮希望、传递信念。他坚信,“教育是个良心活,不能糊弄。你要真心对待每一个孩子,他们才能感受到你的爱和温暖。”张老师的教育精神,是坚韧不拔的毅力,是在艰苦条件下依然坚守岗位的责任感,是为乡村孩子点亮未来的使命感。

张老师获得由教育部颁发的乡村教育30年证书

夏慧琳采访的王老师,现任教于西藏某县小学,从2001年赴西藏任教至今,他说:“我这一生,有幸成为连接雪域高原与广阔世界的阶梯,足矣。”

扎根西藏教育25载,他用自己的行动证明,教育是改变命运的钥匙,是推动社会进步的力量。无论时代如何变迁,教育的本质始终不变——为国家培养有责任感、有担当的人。在他眼中,“能在孩子心里种下向上向善的种子,就是教育者的本分。”他像格桑花一样扎根高原的坚守,正是“教育家精神”最生动的注脚。

他的故事使我们深刻感受到教育不仅是知识的传递,更是希望的播种和责任的担当。

在“华大青年寻访基层良师风范”活动中,同学们不仅深刻体验了教育工作者的辛勤与奉献,更切实理解了教育的价值与社会责任。通过与基层良师的深入交流,同学们不仅树立了崇高的职业理想,还增强了自身的实践能力与社会责任感。

此次活动不仅是一次宝贵的学习经历,更是对教育情怀的深刻传承,激励着更多青年学子投身教育事业,为教育强国建设贡献力量!