责任编辑:梁欣彤 徐越

近日,华中师范大学美术学院组织学生开展写生实践活动,美术学2401班以屏山为主要创作基地,期间前往西递、宏村实地采风,本次乡村写生让同学们在自然与人文的浸润中提升美育感知力,更在深入乡村的过程中明晰了乡村美育的价值,为今后投身乡村教育、助力教师美育素养提升埋下了实践的种子。

屏山筑基:古村中的技法锤炼

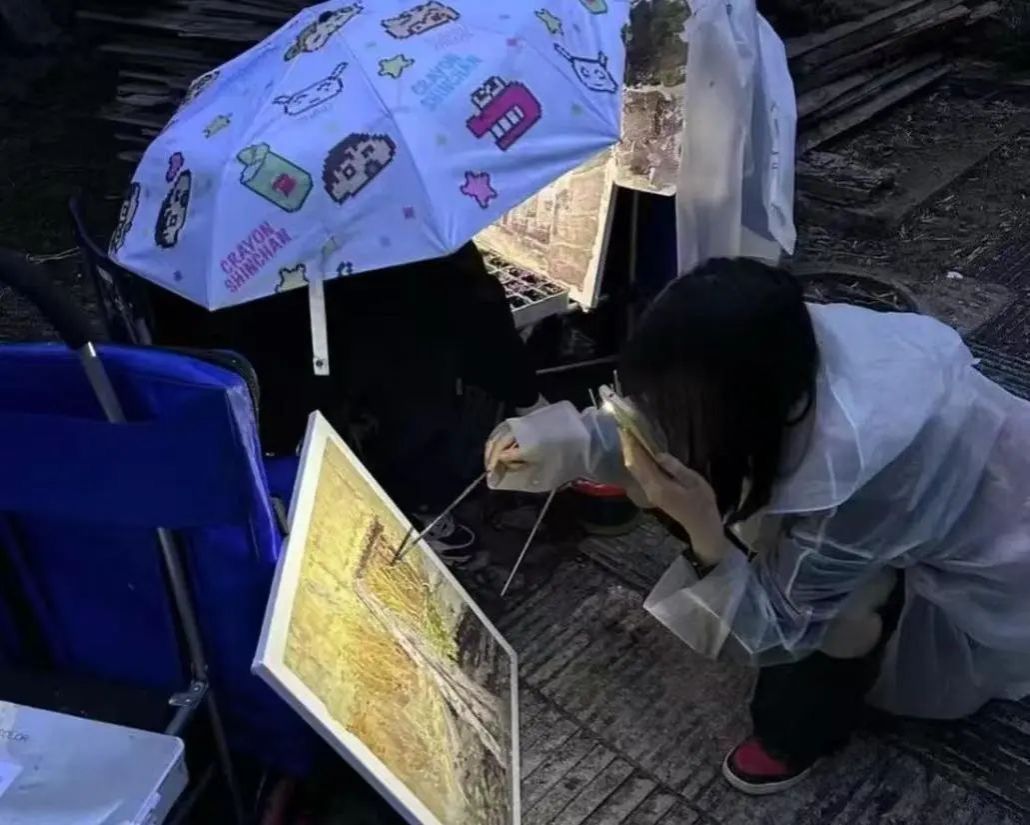

6月21日,团队抵达屏山写生基地,正式开启实践之旅。尽管梅雨季节给写生带来了诸多限制,但是那些被雨水浸润的叶片、带着水汽的屋檐、氤氲的街巷,都成为独一无二的素材。老师结合屏山“小桥流水人家”的格局,针对性指导构图与笔法。针对徽派建筑“白墙黛瓦”的色彩表现难点,示范用不同灰度的颜料叠加:“白墙不是纯白,雨雾中是带青,午后偏暖黄,要跟着光线调颜色。”

西递宏村采风:实践中的素养提升

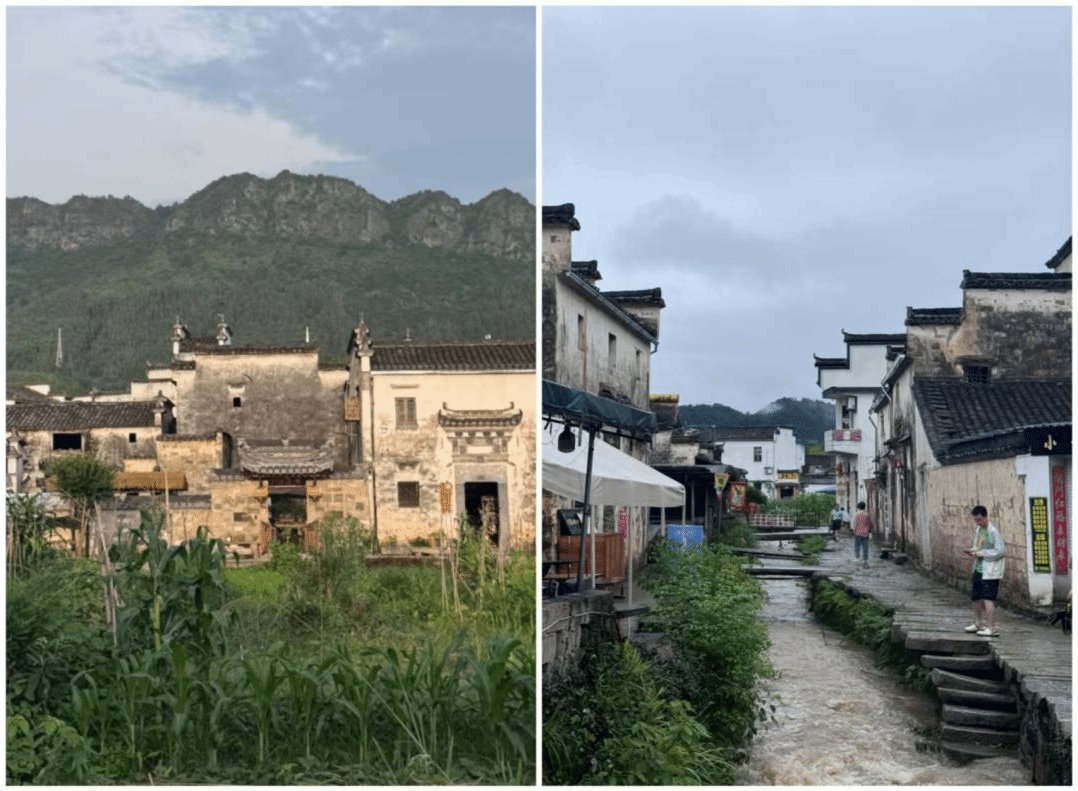

接下来两天的宏村、西递采风是一场与古徽州的深度对话。在宏村月沼,老师重点讲解水面倒影与建筑实体的色彩呼应;在西递古祠堂,引导同学们关注雕花细节与历史肌理。主要是让同学们学会提炼景观的核心特征,关注建筑细节中的历史痕迹,做到通过画笔传递文化内涵。采风过程中,同学们不但提高了的现场速写能力,还锻炼了在有限时间内快速抓取景观精髓,为后续创作积累素材的本领。

同学霍宁钰在画本上写着:原来同是徽派建筑,屏山的野趣、西递的规整、宏村的灵动,藏着完全不同的密码。以前在画室临摹,总觉得线条是死的,现在才明白,每一笔都该带着地方的性格。

笔下成果:成长中的深刻印记

在这次写生活动中,同学们带着对生活的热忱走进自然与市井,将一路见闻与内心感悟倾注笔端,在专业认知与个人成长层面均有深刻体会。

从专业创作来看,屏山的实践让我们掌握了基础技法,而西递、宏村的采风则教会我们“积累与思考”——正如一位同学所说到:以前觉得画画就是对着景物画,现在才懂,老师让我们拍砖雕、记格局,是为了让画面不止有形态,更有背后的故事。那些在西递记下的雕刻题材、宏村观察的水系布局,已经成了我后续创作的灵感库。

从文化理解来讲,我们对“地域特色”有了更鲜活的认知。屏山的古巷、西递的祠堂、宏村的水系,不再是地图上的景点,而是有温度的生活载体。

有同学在总结中写道:老师说"画好徽州,先要读懂徽州",现在我终于明白,白墙黛瓦里藏着的是历史,是智慧,是一代代人的生活方式。当我在屏山画下一道墙缝时,会想起西递砖雕里的故事;当我调灰色颜料时,会想起宏村水面的光影——这些联系,让我的画有了不一样的重量。

通过本次写生实践让同学们深刻感悟到艺术创作绝非孤立的技法呈现,而是扎根乡村生活观察、文化理解与情感传递的过程。未来投身乡村教育的我们要学会“带着思考与美育使命看世界”,让笔墨成为连接城乡美育、助力乡村教师教育的纽带,让成长轨迹,成为乡村美育星火传递的足迹。